スティーブンスの日本旅行記 パート2-12

小倉からは狭い海峡を挟んで日本本土の下関が見える。これまでは九州を横断してきた。下関は幅数百ヤードの海峡を挟んで本土と隔てられている。

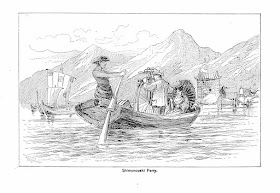

小倉から人力車道はさらに数里進むと大里(だいり)に至り、そこから小道は丘陵地帯とハゼノキ林を横切り、さらに2マイルの門司村まで続く。ここで私は小さな渡し船に乗って下関に渡り、午後2時頃に到着した。

雨天のため下関で24時間過ごした。宿屋の女将はヨーロッパ料理に精通しており、とても美味しいビーフステーキとコーヒーを用意してくれた。下関はヨーロッパの品物とその巧妙な模倣品で溢れている。通りを1時間ほど散歩すれば、日本人が外国の物にどれほど魅了されているかが分かる。ほとんどすべての店が、外国から輸入された商品、あるいはその偽造品を専門に扱っている。輸入品を単にコピーするだけでは満足せず、日本の職人は一般的にオリジナルに何らかの改良を加える。例えば、石油ランプの正確な模倣品を作った後、日本の職人は使用していないときにそれを置くための小さな漆塗りのキャビネットを作る。宿屋でコーヒーを入れるコーヒーポットは、3つの空間を持つ独創的な装置で、明らかにアメリカ人の創意工夫を再現したものである。

近くの小さな丘の頂上には大きな神社があり、本殿まで石段が続いている。階段の入り口、そして斜面を登る途中にも、独特の鳥居、いわゆる「鳥の止まり木」があり、神道の象徴となっている。境内には数多くの社が鎮座している。社は主に木造で、それぞれが祀られている様々な神々の像が納められている。社の前には、金銭を入れるための閂付きの賽銭箱がある。日本の信者は社の前で一分間、頭を下げて両手を合わせ、小さな硬貨を一、二枚賽銭箱に投げ入れ、次に参拝したい社へと向かう。本堂には、数多くの絵画、弓矢、刀、そして明らかに奉納物と思われる様々な品々が飾られている。漁師の運命を司る神社は、巨大な銀紙の魚と無数の三叉の魚槍で特徴づけられている。