自転車と文化、日本と欧米

自転車史研究に意味はあるのか?

ところで、こういう調査や研究をわが会のメンバーが何のためにやっているのか?

婦人解放運動と自転車

着るものを変えていく

この記事で長年ヨーロッパに住んでいる友人から聞かされたことが思い浮かんだ。

「ヨーロッパではビジネスマンでも仕事以外に一つや二つのほかの分野の趣味研究テーマを持っている人が多い。とくにトップクラスになると中世史の研究家、美術の研究家、音楽から博物まで人それぞれに仕事以外のライフワークを持ち、専門家に近い人までいるが、日本から来る社長たちはパーティでも仕事の話以外はできないのがほとんどだ」というのがそれ。

わが国には文化人、という実に奇妙な形容詞があって、それは作家とか画家とかに冠せられているのだが、それは生計のための職業であって、もしも”文化人”ということばが使われてよいなら、私は”自分の仕事以外に文化的な問題に取組んでいる人”だと思っている。

こんな前提で話を進めると、あたかもわれわれが”文化人”のはしくれのような感じになってしまうが、こうでも書かないと日本の自転車史にわれわれがこだわっている理由が説明しにくいからなのである。だからご容赦いただきたい。

わが研究会のメンバーを一人ずつ見ると入会の動機も、研究のテーマも、職業 (自転車界の人は意外と少ない)まちまちであり、共通するのは「自転車が好き」ということである。

たとえば、交通発達史の中での自転車部分が資料不足なので調べたいという人、日本の技術史の中での自転車に興味を持つ人、世相・風俗の中に時代ごとに自転車がどう反映されているか、外国文化を日本人がどう受容していったかというようにかなり多岐にわたっている。もちろん、クラシックな自転車をコレクターとして研究している人もいる。

スポーツ史学の上から自転車の歴史を研究している人もある。「女性のスポーツ参加という問題を歴史的に見ると、19世紀末からのヨーロッパの婦人解放運動の展開を切りはなしては考えられない。この運動の中で自転車に乗る女性が増え、それにつれて服装が活動しやすいものに変化してくる。それがさらに女性を他のスポーツへかりたててくる」。こういう観点から見ると自転車の研究は避けられない、というのである。

こう書いてくると、何か専門の学者だけの集りのように思われるが、けっしてそうではない。

絵画による史実の分析

米国にはクラシック車の

この連載ももう17回目になった。よくお読みくださる方にはおわかりかと思うが、毎号の内容は時系列的な物語ではなく、私たち日本自転車史研究会のメンバーの調査活動と併行したものになっている。

三元車の発掘もそうであったし、自転車のわが国への渡来が慶応期であったことの発見も、また「自転車」という呼称が当初はブランド名であったことも、すべてわれわれの研究進行と期を一にして本誌にレポートしてきている。まとまった歴史を時系列的に綴ってはいないので、記述される年代が前後することが多いのだが、手前味噌をいわせてもらえば、自転車史研究の中のもっともホットな情報をお伝えしているつもりでいる。

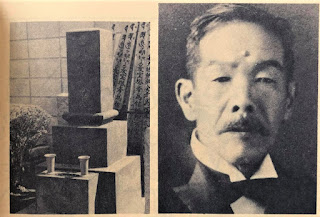

このため、時には早とちりで誤りを載せ、後で訂正をするという失態も一、二あって汗顔ものだが、これも新しい資料の発掘がなせる業とご寛容をいただきたい。とくに前回までの「佐藤半山と雑誌・自転車」では、調査後半期に新資料と所事実が会へ寄せられて、われわれのそれまでの推論をくつがえすことになった。

三元車の発掘もそうであったし、自転車のわが国への渡来が慶応期であったことの発見も、また「自転車」という呼称が当初はブランド名であったことも、すべてわれわれの研究進行と期を一にして本誌にレポートしてきている。まとまった歴史を時系列的に綴ってはいないので、記述される年代が前後することが多いのだが、手前味噌をいわせてもらえば、自転車史研究の中のもっともホットな情報をお伝えしているつもりでいる。

このため、時には早とちりで誤りを載せ、後で訂正をするという失態も一、二あって汗顔ものだが、これも新しい資料の発掘がなせる業とご寛容をいただきたい。とくに前回までの「佐藤半山と雑誌・自転車」では、調査後半期に新資料と所事実が会へ寄せられて、われわれのそれまでの推論をくつがえすことになった。

自転車史研究に意味はあるのか?

ところで、こういう調査や研究をわが会のメンバーが何のためにやっているのか?

という質問を受けることがある。私自身もそうだし、メンバーもそうである。これに答えることはかんたんなようでいて、実際にはむずかしい。

なぜなら、私たちが意図をじゅうぶん時間をかけて説明しても、その後で「それでどういう利益があるのか?」と問われると答に窮してしまう。けっこう楽しい利益は享受しているが、経済上や名声などでの実利はまったくない。こういう問をされる方には、われわれがなけなしのカネとヒマを割いて資料収集していることが不思議らしく、調査することの楽しさを説いてもわかっていただけないのである。

そこで、今回はいつもと趣きを変えて、この問題についてのべてみたい。

最初に言っておきたいことは、われわれ、のような活動は、ヨーロッパやアメリカであったらほとんどの人から理解される、ということである。このことは後で実例で紹介しよう。

さて、わが国は経済大国だといわれて久しい。そしてヨーロッパやアメリカの衰退ぶりが数多く伝えられるこのごろである。

だがこれは一面的で”英国病”といわれるイギリスでも、また最近ある雑誌が”バカ世界一”と書いて問題になったイタリアでも、国の収支は別にして国民一人ひとりは、わが国よりも格段の多様性を持って心豊かに暮している。勤勉精神一本槍の画一性で世界からツマハジキされているどこかの国とはちがう。

日経新聞にこの間、最近はわが国でも企業の社長の中に「早く後進に椅子を譲って、いままでに失った家族、友人、人生をもう一度とり返したい」というタイプが増えた、という記事があった。大企業の社長といわれる人も仕事、実利で一生をすり減らしている向きが多いようである。

なぜなら、私たちが意図をじゅうぶん時間をかけて説明しても、その後で「それでどういう利益があるのか?」と問われると答に窮してしまう。けっこう楽しい利益は享受しているが、経済上や名声などでの実利はまったくない。こういう問をされる方には、われわれがなけなしのカネとヒマを割いて資料収集していることが不思議らしく、調査することの楽しさを説いてもわかっていただけないのである。

そこで、今回はいつもと趣きを変えて、この問題についてのべてみたい。

最初に言っておきたいことは、われわれ、のような活動は、ヨーロッパやアメリカであったらほとんどの人から理解される、ということである。このことは後で実例で紹介しよう。

さて、わが国は経済大国だといわれて久しい。そしてヨーロッパやアメリカの衰退ぶりが数多く伝えられるこのごろである。

だがこれは一面的で”英国病”といわれるイギリスでも、また最近ある雑誌が”バカ世界一”と書いて問題になったイタリアでも、国の収支は別にして国民一人ひとりは、わが国よりも格段の多様性を持って心豊かに暮している。勤勉精神一本槍の画一性で世界からツマハジキされているどこかの国とはちがう。

日経新聞にこの間、最近はわが国でも企業の社長の中に「早く後進に椅子を譲って、いままでに失った家族、友人、人生をもう一度とり返したい」というタイプが増えた、という記事があった。大企業の社長といわれる人も仕事、実利で一生をすり減らしている向きが多いようである。

婦人解放運動と自転車

着るものを変えていく

この記事で長年ヨーロッパに住んでいる友人から聞かされたことが思い浮かんだ。

「ヨーロッパではビジネスマンでも仕事以外に一つや二つのほかの分野の趣味研究テーマを持っている人が多い。とくにトップクラスになると中世史の研究家、美術の研究家、音楽から博物まで人それぞれに仕事以外のライフワークを持ち、専門家に近い人までいるが、日本から来る社長たちはパーティでも仕事の話以外はできないのがほとんどだ」というのがそれ。

わが国には文化人、という実に奇妙な形容詞があって、それは作家とか画家とかに冠せられているのだが、それは生計のための職業であって、もしも”文化人”ということばが使われてよいなら、私は”自分の仕事以外に文化的な問題に取組んでいる人”だと思っている。

こんな前提で話を進めると、あたかもわれわれが”文化人”のはしくれのような感じになってしまうが、こうでも書かないと日本の自転車史にわれわれがこだわっている理由が説明しにくいからなのである。だからご容赦いただきたい。

わが研究会のメンバーを一人ずつ見ると入会の動機も、研究のテーマも、職業 (自転車界の人は意外と少ない)まちまちであり、共通するのは「自転車が好き」ということである。

たとえば、交通発達史の中での自転車部分が資料不足なので調べたいという人、日本の技術史の中での自転車に興味を持つ人、世相・風俗の中に時代ごとに自転車がどう反映されているか、外国文化を日本人がどう受容していったかというようにかなり多岐にわたっている。もちろん、クラシックな自転車をコレクターとして研究している人もいる。

スポーツ史学の上から自転車の歴史を研究している人もある。「女性のスポーツ参加という問題を歴史的に見ると、19世紀末からのヨーロッパの婦人解放運動の展開を切りはなしては考えられない。この運動の中で自転車に乗る女性が増え、それにつれて服装が活動しやすいものに変化してくる。それがさらに女性を他のスポーツへかりたててくる」。こういう観点から見ると自転車の研究は避けられない、というのである。

こう書いてくると、何か専門の学者だけの集りのように思われるが、けっしてそうではない。

絵画による史実の分析

楽しみは枝葉を広げる

一つの例だが明治の初期に日本で活躍したイギリスの画家ワーグマン(「自転車を見て驚く江戸市民」の絵はすでに本誌で紹介)の絵を自転車史の資料として目にしたメンバーが、それを契機にワーグマンその人に興味を持ってワーグマンの活動を調べはじめると、幕末ごろの日本人と外国人の交渉がどのようなものであったかがわかってきて(これはアーネスト・サトウの「一外交官の見た明治維新」岩波文庫にある)、こんどは興味が「ワーグマン=自転車」という構図から「幕末期の日英市民感覚比較」という構図へ広がり、かなり面白がっている人もいる。

逆の場合もある。文字による文献よりも絵によって事物を調べたほうが新しい発見ができると考え、錦絵や絵草紙から自転車を調べる研究である。最近、わが国でもようやく絵画を読む、という歴史研究方法が学問的に成立しかかっており「洛中洛外屏風」だの絵巻物から史実を探し出す研究が学問的業績をあげているが、この連載の第11回にも錦絵から自転車史の新事実を探し当てた齊藤俊彦氏の事例が紹介されている。

郷土の明治期の自転車普及状況を調べるうちに郷土史そのものに関心を広げていく人、自転車税の変遷を調べるうちに明治の地方行政のあり方がわかってきたという人など、何かを知るということは人生を楽しく豊かにするものなのである。そして知り得た事実を知らせ合ううちに、自転車の歴史も空白部分が埋まっていく。

こういう楽しさがわれわれが享受している利益であり、文化だと思っているわけである。

私たちの会も発足して6年になる。(1961年6月1日発足、来年でちょうど40年になる)まだ会員は少数だが、機関誌を介して個々に文通したり訪ね合ったり、マイナーなグループながら今日まできた。この会を今後どう発展させるかを考えるのがことしの課題になっている。自転車を軸にしてもっと幅広い分野の人が交流できる機関にしたいと想を練っているこのごろだ。

逆の場合もある。文字による文献よりも絵によって事物を調べたほうが新しい発見ができると考え、錦絵や絵草紙から自転車を調べる研究である。最近、わが国でもようやく絵画を読む、という歴史研究方法が学問的に成立しかかっており「洛中洛外屏風」だの絵巻物から史実を探し出す研究が学問的業績をあげているが、この連載の第11回にも錦絵から自転車史の新事実を探し当てた齊藤俊彦氏の事例が紹介されている。

郷土の明治期の自転車普及状況を調べるうちに郷土史そのものに関心を広げていく人、自転車税の変遷を調べるうちに明治の地方行政のあり方がわかってきたという人など、何かを知るということは人生を楽しく豊かにするものなのである。そして知り得た事実を知らせ合ううちに、自転車の歴史も空白部分が埋まっていく。

こういう楽しさがわれわれが享受している利益であり、文化だと思っているわけである。

私たちの会も発足して6年になる。(1961年6月1日発足、来年でちょうど40年になる)まだ会員は少数だが、機関誌を介して個々に文通したり訪ね合ったり、マイナーなグループながら今日まできた。この会を今後どう発展させるかを考えるのがことしの課題になっている。自転車を軸にしてもっと幅広い分野の人が交流できる機関にしたいと想を練っているこのごろだ。

欧米には実車が残っている

社会的に認知された研究

ここで、海外の自転車史研究グループの様子を紹介してみよう。

私の知っている範囲はヨーロッパとアメリカに限られるが、この場合、ささやかなわが会にくらべて歴史が長く、そして組織も大きい。これらの国々にはわが国とは異なる背景があるからである。

一つには、クラシック自転車の実物が各地にかなり豊富に保存されているため、実物に触れての研究ができるし、また細部にわたっての忠実な復元、あるいは復刻ができるという事情がある。

もう一つには、趣味として自転車のコレクションをする人、愛着をもって研究をする人の層が厚い、ということがある。

私の知っている範囲はヨーロッパとアメリカに限られるが、この場合、ささやかなわが会にくらべて歴史が長く、そして組織も大きい。これらの国々にはわが国とは異なる背景があるからである。

一つには、クラシック自転車の実物が各地にかなり豊富に保存されているため、実物に触れての研究ができるし、また細部にわたっての忠実な復元、あるいは復刻ができるという事情がある。

もう一つには、趣味として自転車のコレクションをする人、愛着をもって研究をする人の層が厚い、ということがある。

わが国の新聞やテレビでも、ときおり海外トピックスとして、クラシック自転車のパレードや、それをコレクターが持ち寄っての展示会の模様が報じられることがあり、ご覧になった方も多いと思うが、乗り手も見物人もお祭り騒ぎでこれを楽しんでいる。

わが国でも「自転車月間」などの催しのときに、これに近い光景が見られないことはないが、そのクラシック車は復元というより模造品に近く、乗り手もモデルが雇われている。誇らしげに自分の車に乗って参加するコレクターはいない。自転車に対する価値観がちがうのである。

イギリスにはSVCC(Southern Veteran-Cycle Club、現在はVCCに名称変更)というクラシック車の研究者やコレクターを中心にする研究会がある。1955年に発足し、現在は約1.000名のメンバーが集っている。イギリス人が圧倒的に多いが、アメリカ人、フランス人、イタリア人も入っている。私もこのメンバーの一員だが、最近はイギリス人以外の参加を拒絶しているらしく、他国からの入会はむずかしくなっていると聞くが?

わが国でも「自転車月間」などの催しのときに、これに近い光景が見られないことはないが、そのクラシック車は復元というより模造品に近く、乗り手もモデルが雇われている。誇らしげに自分の車に乗って参加するコレクターはいない。自転車に対する価値観がちがうのである。

イギリスにはSVCC(Southern Veteran-Cycle Club、現在はVCCに名称変更)というクラシック車の研究者やコレクターを中心にする研究会がある。1955年に発足し、現在は約1.000名のメンバーが集っている。イギリス人が圧倒的に多いが、アメリカ人、フランス人、イタリア人も入っている。私もこのメンバーの一員だが、最近はイギリス人以外の参加を拒絶しているらしく、他国からの入会はむずかしくなっていると聞くが?

活動としてはクラシック車を発掘したり古い文献やカタログを収集して、会員相互がそれぞれの角度で楽しみつつ情報交換をおこなっている。

この会は機関誌を年2回発行し、そのほかに情報紙を年4回のわりで出している。

このSVCCが創立される前から研究者はイギリス各地に多かったが、そのきっかけをつくったのはH・W・バートレットである。彼はもともとレーサーであったが、のち1930年代に入って自転車のコレクター、自転車史の研究家となり私設の博物館をつくった。当時彼が出した「バートレットの自転車の本」は、自転車史の書籍として既に古典的な重みを持つ。

この会は機関誌を年2回発行し、そのほかに情報紙を年4回のわりで出している。

このSVCCが創立される前から研究者はイギリス各地に多かったが、そのきっかけをつくったのはH・W・バートレットである。彼はもともとレーサーであったが、のち1930年代に入って自転車のコレクター、自転車史の研究家となり私設の博物館をつくった。当時彼が出した「バートレットの自転車の本」は、自転車史の書籍として既に古典的な重みを持つ。

現在、世界各国で出されている自転車関係の出版物に見られるクラシック車のパターンはほとんどこの本に収録され、役立てられているのだが、SVCCの現会長ジョン・ピンカートン氏によって4年前に復刻出版され、高く再評価されている。

また、ドイツにはVFUとよぶ古典的乗物の総合研究グループがあって、自動車、オートバイ、自転車の研究をおこなっている。ここも機関誌を出している。

フランスにはUVBEという自転車史だけの研究会がある。オランダの事情はよくわからないが、わが国の「自転車文化センター」のような機関が中心になってつくった研究会が存在する。

ところでアメリカだが、ここには全米をまとめるホイールメンというクラシック車の研究グループが1967年に組織されている。機関誌や情報紙の内容や発行回数はSVCCと酷似しており、おそらくイギリスのそれに刺激されてつくられたのであろう。一つの特色をいえば、情報紙のクラシック車など自転車関係コレクションの「売ります」、「買います」の伝言板的告知が非常に多いことである。

また、ドイツにはVFUとよぶ古典的乗物の総合研究グループがあって、自動車、オートバイ、自転車の研究をおこなっている。ここも機関誌を出している。

フランスにはUVBEという自転車史だけの研究会がある。オランダの事情はよくわからないが、わが国の「自転車文化センター」のような機関が中心になってつくった研究会が存在する。

ところでアメリカだが、ここには全米をまとめるホイールメンというクラシック車の研究グループが1967年に組織されている。機関誌や情報紙の内容や発行回数はSVCCと酷似しており、おそらくイギリスのそれに刺激されてつくられたのであろう。一つの特色をいえば、情報紙のクラシック車など自転車関係コレクションの「売ります」、「買います」の伝言板的告知が非常に多いことである。

「バートレットの自転車の本」

SVCCの機関誌

米国にはクラシック車の

復元マニュアルもある

研究者もコレクターも、アメリカ人らしい凝りようで、往時のサイクリストのファッション (帽子やボタンまで)、催事を復元したりして楽しんでいる。この追求ぶりは「アンチック・バイシクル」という部厚い本によくあらわれている。この本はフォード博物館に勤めていたドナルド・アダムス氏が著したもので、クラシック車を復元製作するためのマニュアルである。あらゆる自転車のタイプ別、年代別に、写真と絵入りでそれぞれの部品から使うべき工具を教えてくれるのだ。そしてアメリカにはこれを手引書としてつくられた復元車が売買されている。

「アンチック・バイシクル」

ドナルド・アダムス著

ホンモノのクラシック車が多く現存している国はちがう。そして、こういう趣味に遊ぶ人の多いことも……。

文化の厚みがわが国とは大いにちがうことを痛感させられるのである。

文化の厚みがわが国とは大いにちがうことを痛感させられるのである。

季刊「サイクルビジネス」№29 陽春号、1987年4月13日、ブリヂストン株式会社発行、「知られざる銀輪のわだち」より(一部修正加筆)